Due figlie da seguire. Una cattedra alla Bicocca in Fisica applicata. E la voglia per Isabella Castiglioni di far germogliare idee e innovazioni al pu

Due figlie da seguire. Una cattedra alla Bicocca in Fisica applicata. E la voglia per Isabella Castiglioni di far germogliare idee e innovazioni al punto di farle diventare un’azienda. Una startup che grazie a una combinazione di algoritmi è in grado di prevedere l’evoluzione di alcune malattie come Alzheimer e Parkinson. Nel 2020 entra il primo fondo con 200 mila euro valutando la startup 4 milioni. Passano otto mesi e arrivano altre risorse per 1,7 milioni, pari a una valutazione di 8 milioni. Oggi a tre anni di distanza Deep trace technologies oscilla tra i 20 e i 30 milioni. «Non è stata una strada in discesa», racconta la docente-imprenditrice. Ma già usare quella definizione in Italia ha un suono tutt’altro che armonico alle orecchie di un sistema che crea piccole e nuove imprese a ripetizione. Spesso definite anche innovative. Più dalle leggi che dalla reale quota di cambiamento di paradigma o modello di business che riescono a imporre sui mercati.

No, non siamo un Paese per startup. O meglio, non ancora. E servirà tanto tempo, posto che ce ne sia ancora a disposizione. Gli ingredienti ci sono tutti. Ci sono le leggi, imperfette, in qualche caso difficili da interpretare, ma ci sono. I vantaggi fiscali non mancano, al punto che sulla carta la crescita in numeri assoluti di startup è persino consistente. Ci sono le risorse, solo la Cassa depositi e prestiti ha pronti 2,5 miliardi da investire. E il 2021 è stato l’anno record nel venture capital con 1,2 miliardi investiti. C’è anche il capitale umano al Nord sicuramente, ma anche al Sud più spesso di quanto si pensi. Ma se non si mettono assieme tutti questi ingredienti, se l’innovazione non diventa cultura di un Paese, se non si consolida il famoso «ecosistema» che dovrebbe garantire quell’impalpabile cornice, quell’ambiente che permette il fiorire di imprese che rompono schemi consolidati, di Deep trace Technologies continueremo a vederne sbocciare ben poche. La prova sta nei numeri e nelle storie.

Il 90% delle startup è destinato al fallimento, percentuale che scende al 75% di quelle che trovano investitori. «Il darwinismo delle startup è un sistema in cui vincono tutti, anche chi perde», scrive Alberto Dalmasso creatore dal nulla del fenomeno Satispay nel suo Vivi smart, il libro dove racconta l’avventura di giovane imprenditore che sta cambiando il mondo dei pagamenti elettronici. Ma provate in un’aula universitaria a spiegare che fallire non è un dramma quanto una prova di coraggio e imprenditorialità. Ebbene, solo in alcune vi lascerebbero in cattedra. «Quando ho iniziato con la mia Deep Technologies — racconta Isabella Castiglioni —, sentivo le battute su “quella che fa il doppio lavoro”, “vuole arricchirsi”. E oggi l’invidia. Nessuno ti fa sconti». Del resto proviamo a pensare a un concetto come l’ambizione. E facciamoci una semplice domanda: nella scuola italiana, nelle università, viene coltivata o tendenzialmente abbattuta l’ambizione dei singoli? Sappiamo la risposta. Ma senza ambizione non si comincia neppure a pensare di poter innovare.

Eppure, sulla carta di imprese innovative in Italia ce ne sono. A fine settembre erano 14 mila, con una crescita del 16,8% rispetto al 2020. Ma se andiamo a vedere quelle che hanno superato la prima fase di sviluppo erano molto poche. Secondo la relazione al Parlamento trasmessa dal ministero dello Sviluppo Economico con un aggiornamento a settembre 2021, appena il 9% aveva superato i 500 mila euro di fatturato. Molto meno del 4% era oltre il milione. Poche. Soprattutto in quella fase nella quale il sistema Paese si preoccupa di prenderti e farti fare il grande salto. Quella della crescita. Quando le startup iniziano a costruire il primo prototipo di prodotto. Arrivano i primi clienti. E si vede la differenza tra sistemi che funzionano e sistemi che non funzionano.

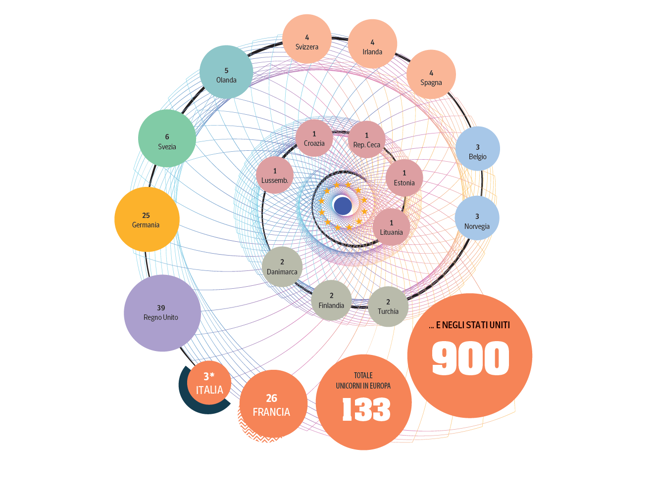

In quella fase le società in Italia son valutate tra i 2 e i 4 milioni. Non molto distanti da quelle americane, che oscillano tra i 6 e i 10 milioni. Ma nella fase di round gli Stati Uniti allungano. In Italia ci si ferma attorno ai 10 milioni di valutazione, negli Usa la media è 4,5 volte: 45 milioni. Succede così che nel mondo ci sono oltre mille startup che hanno superato valutazioni pari a un miliardo di dollari. Sette anni fa erano 80. Di quelle mille, 900 sono negli Stati Uniti. Dei tre unicorni italiani – Yoox, Depop e Scalapay – i primi due sono stati ceduti. È rimasta una banca come Illimity che ha fatto della tecnologia il suo volano di sviluppo a stare sopra quella quota. Ma a crearla è stata un veterano (innovativo) del credito come Corrado Passera che, dopo aver gestito Banca Intesa, da ministro dello Sviluppo economico è stato autore della prima legge sulle startup in Italia.

In Francia gli unicorni sono arrivati ormai a quota 26. Tanto per capire il livello di denaro che mobilitano le startup, solo negli Stati Uniti nel 2021 sono stati investiti oltre 300 miliardi di dollari. Risorse che contribuiscono allo sviluppo dei Paesi. Nel suo libro, Dalmasso racconta l’effetto moltiplicatore legato anche alla cultura delle startup. E fa il clamoroso esempio del gruppo di 15-20 fondatori dipendenti di PayPal. Tra il 1998 e il 2002, grazie al rapido successo di PayPal ceduta poi a eBay per 1,5 miliardi, quel gruppetto di startupper fondò Tesla e SpaceX (Elon Musk), LinkedIn (Reid Hoffman), Youtube (Chad Hurley), Reddit (Yshan Wong). E fu il fondatore di LinkedIn a presentare a Mark Zuckerberg, Peter Thiel (PayPal) che diventò il primo investitore esterno di Facebook con il 10% acquistato per 500 mila dollari.

«Anche noi siamo andati da un incubatore in Silicon Valley — racconta ancora Castiglioni —, in America c’è la cultura del “to do”, del fare, in Italia quello del “to talk” chiacchierare. Prima si fanno le regole poi si crea la realtà. L’America fa l’opposto». Ci piace raccontarci come un Paese di innovatori. Ma non seguiamo la prima regola dell’innovazione: che non devono esserci regole, se non quelle del buon senso. Prima si parlava di Illimity che è entrato in un mercato come quello del credito: mercato che è stato scosso dall’innovazione. Basti pensare al mondo dei pagamenti dove nuove startup entrano rapidamente a insidiare il mondo delle legacy organization (le organizzazioni tradizionali più grandi).

Scalapay è stata pochi giorni fa l’ultima startup italiana a diventare un unicorno, con due round di investimento per un totale di 700 milioni di dollari, che hanno portato il suo valore ben oltre il miliardo. Sempre sul fronte della finanza, nel campo delle assicurazioni, le cosiddette Insurtech, solo 8 startup in Italia hanno chiuso un giro di investimento, nel Regno Unito 30, in Francia 18. E senza investimenti stranieri (in Francia la quota è stata del 20% in Germania del 25%). È il confronto con gli altri Paesi che dovrebbe spingerci a lavorare a una cultura dell’ambizione e dell’innovazione. I nostri 1,2 miliardi investiti impallidiscono rispetto alle oltre cinque volte raccolti in Francia (6,6 miliardi). Se andiamo in Germania saliamo a 16,2 miliardi, nel Regno Unito balziamo a 34 miliardi. E Paesi Bassi e Svezia sono stati a quota rispettivamente di 5,8 e 7,6 miliardi. Anche le (poche) grandi aziende italiane dovrebbero farsi qualche domanda. Grandi aziende che raramente fanno da apripista alle startup garantendo orizzonti temporali più lunghi. Qualcuno si è mosso. Chi, come Enel, aprendo una piattaforma Open Innovability alla quale sottoporre idee. Chi, come Campari, acquisendo una startup come Tannico o il gruppo Pellegrini che ha preso Mymenu.

Ma se si vogliono attrarre capitali, se non si vuole solo parlare di startup ma anche farle nascere, crescere ed evolvere, c’è anche un altro momento importante affinché si crei quel circolo virtuoso dove farle proliferare. Quel momento è la «exit». Vale a dire, quando chi ha messo soldi in una società si prepara a uscirne per poter realizzare il proprio investimento. Tipicamente l’«uscita» si verifica in due modi: o attraverso la cessione (è il caso di Tannico); o un’offerta pubblica, la quotazione in Borsa. Qualcosa in questa direzione si sta muovendo basti pensare alle 44 quotazioni dell’anno scorso all’Euronext growth di Milano. Certo, taglie piccoline. E con la diffidenza incomprensibile anche da parte degli imprenditori nei confronti del mercato dei capitali, della Borsa. Ma senza chiare possibilità di «exit», difficile attrarre capitali che vogliono realizzare profitti. Profitti. In un’Italia dove la parola «profitto» deve essere pronunciata a bassa voce, si è capito perché non siamo (ancora) un Paese per startup.

P.S. Solo lo scorso gennaio 4 startup sono diventate nel mondo decacorns, quelle valutate 10 miliardi di dollari. E lo scorso anno ben 621 miliardi di dollari sono stati investititi in startup: il doppio del 2020.

Fonte: Corriere della Sera.it