Secondo gli esperti, sbalorditi, alcune mosse hanno esibito un comportamento non solo “creativo”, ma in un caso, secondo Wir

Secondo gli esperti, sbalorditi, alcune mosse hanno esibito un comportamento non solo “creativo”, ma in un caso, secondo Wired, addirittura geniale in un modo del tutto incomprensibile a giocatori in carne e ossa. Peggio: il campione battuto dalla versione precedente di quella intelligenza sintetica ora scala le classifiche proprio grazie a ciò che sta imparando dalla macchina. E questo, dicono a Google, è solo l’inizio. Quando si parla di automazione, robot e lavoro, dunque, la questione ci riguarda tutti – senza distinzione tra operai, impiegati, intellettuali o manager d’azienda. Nessuno è più immune dal rischio di vedersi sostituito da una macchina.

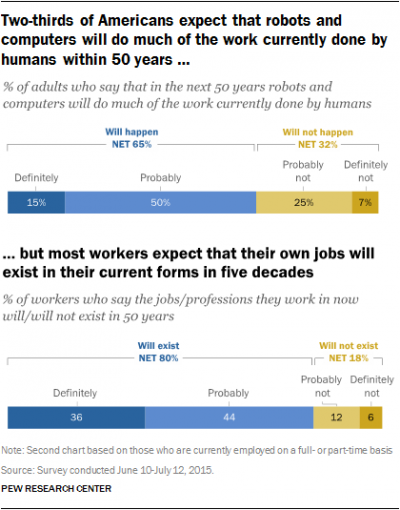

Sempre più analisi, infatti, sottolineano che lo scenario potrebbe essere presto ben diverso. Secondo i ricercatori di Oxford, Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, il 47% dei lavori negli Stati Uniti è già a rischio computerizzazione – e un ulteriore 13% vi si potrebbe aggiungere, nota McKinsey, quando le macchine diverranno capaci di “comprendere” e processare davvero il linguaggio naturale. Per l’Europa, poi, le percentuali ottenute rielaborando quei dati sono perfino più elevate.

Da qui le profezie di sventura. Per il docente della Rice University, Moshe Vardi, per esempio, entro i prossimi 30 anni i robot potrebbero portare a tassi di disoccupazione superiori al 50%. «Se le macchine sanno fare tutto», chiede Vardi, «che resta agli umani?»

Alle origini del cyber-lavoro

L’attualità della provocazione sconcerta. Significa che, mezzo secolo più tardi, il problema rimane lo stesso: non abbiamo imparato a capire se, passato il bivio, si è imboccata davvero la strada che conduce a un mondo di lavoratori umani sostituiti in massa dalle macchine, se la stiamo per prendere, o se piuttosto sono solamente le preoccupazioni infondate di nuovi “luddisti” intenti a spaccare gli algoritmi e le intelligenze artificiali della “quarta rivoluzione industriale” – invece dei telai meccanici delle precedenti.

Non stupisce dunque che, mentre si moltiplicano studi accademici, ricerche, volumi divulgativi e scientifici, resoconti giornalistici, interventi di analisti e leader di vecchi e nuovi colossi economici sul tema, sia un’analisi del 1964 a delimitare i contorni della domanda che ci poniamo oggi, su quale sia il reale impatto dell’automazione sul lavoro. È quella che un apposito gruppo di studio, l’Ad Hoc Committee, pubblicò nel rapporto intitolato ‘The Triple Revolution’. Pagine attuali, troppo attuali.

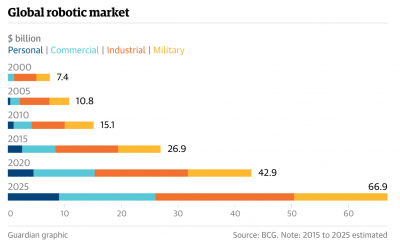

Il padre della cibernetica, Norbert Wiener, ne aveva già scritto in forma di profezia nel 1949, sul New York Times. Come ricorda Martin Ford in ‘Rise of the Robots’, secondo Wiener il dominio delle macchine avrebbe potuto condurre a una «rivoluzione industriale di assoluta crudeltà», capace di ridurre il valore del lavoro al punto di rendere impossibile trovare un prezzo a cui fosse conveniente, per il datore di lavoro, assumere un essere umano in carne e ossa. Dalla piena occupazione, si potrebbe dire, siamo passati alla prospettiva di una “piena automazione”. Con un mercato per la robotica destinato a passare dai circa 27 miliardi di dollari attuali ai 67 previsti tra un decennio, potrebbe presto diventare ben più di una provocazione.

Se anche il lavoro finisse, non sarebbe utopia

Il sogno è però in realtà un incubo. A spiegarlo, nell’opera, è l’architetto Alquist, dopo avere appreso che in un tale mondo le donne finiscono per non mettere più figli al mondo:

Perché non è più necessario il dolore, perché l’uomo non deve fare più nulla, tranne godere… Oh, che paradiso maledetto è questo! (…) non c’è niente di più terribile che dare alla gente il paradiso in terra.

Se anche gli ottimisti avessero ragione, insomma, e si lavorasse sempre meno (come vorrebbe Larry Page di Google) fino a non lavorare più, avremmo dei grossi problemi con il senso delle nostre esistenze. E sì, anche senza coinvolgere l’idea di un “governo dei robot”, come nella finzione di Capek o nei foschi presagi di Stephen Hawking («lo sviluppo di una completa intelligenza artificiale potrebbe segnare la fine della razza umana»).

La tecnologia crea o distrugge lavoro?

Non tutti però concordano con gli allarmi. Una seconda via, al contrario, continua a indicare come destinazione un paradiso in cui le macchine e l’uomo collaborano e si integrano, aumentando le opportunità lavorative, moltiplicando efficienza e profitti, e garantendo un futuro in cui ozio, creatività e tenore di vita si coniugano al meglio. «Gli ultimi 200 anni», scrive per esempio l’analista di Deloitte, Ian Stewart, in ‘Technology and People: the Great Job-Creating Machine’, «dimostrano che quando una macchina rimpiazza un umano il risultato, paradossalmente, sono una crescita più rapida e, col tempo, occupazione in aumento».

Ma gli argomenti per sperare che il problema si risolva magicamente da sé, con una robotica mano invisibile, si assottigliano col passare del tempo. E se si considera poi che nemmeno delle soluzioni c’è traccia, si capisce perché sembri proprio di stare vivendo la «congiuntura storica che richiede un ripensamento radicale dei nostri valori e delle nostre istituzioni» di cui scriveva l’Ad Hoc Committee.

E dire che le domande che la compongono sono fondamentali. Quanto è reale lo spettro della “disoccupazione tecnologica” coniata negli anni ’30 da John Maynard Keynes, e quali conseguenze avrà sulle vite di ogni singolo individuo, e per la società tutta? Quali forme di impiego sopravviveranno, quali ne sbocceranno e quali invece diverranno un retaggio del passato? E come cambia il significato della stessa parola “lavoro” quando si possono automatizzare perfino mansioni e compiti un tempo considerati dominio unico dell’umano?

Quello che gli esperti non dicono

«Non avevamo mai visto niente di simile prima», ammette candidamente Eric Brynjolfsson del MIT

E sì, il sistema educativo non sta facendo abbastanza per preparare la forza lavoro a uno shock che non è più del futuro (come in Toffler) né del semplice presente (come in Rushkoff), ma di un presente sempre automatizzato e condiviso. Ma è dell’impatto sull’occupazione che vogliamo sapere, del peso specifico concreto della robotizzazione delle fabbriche come delle mansioni cognitive, della trasformazione di trasporti e alloggi nei beni precari dei “volontari” della sharing economy, in valore da scambiare nel mercato del nuovo “capitalismo delle piattaforme”.

E su questo i pareri divergono al punto di diventare una (pur utile) guida all’argomentare pro e contro ogni scenario immaginabile, più che un modo per informare i policy-maker e il pubblico su che cosa sta realmente accadendo.

Nulla è come prima

Certo, “la storia dimostra che il processo è dinamico”. E sì, alcune occupazioni vanno in fumo. Ma il punto è che nuove tecnologie aprono nuovi mercati, e dunque nuove mansioni o anche solo nuovi compiti per quelle già esistenti – quando non nuovi interi settori dell’economia. Per questo il saldo sarebbe, dicono, positivo. Dall’altro, e in tutta risposta, è facile ribattere che quello induttivo potrebbe non essere un buon metodo per predire il comportamento umano in questo contesto: se una tecnologia ha creato posti di lavoro in passato, non è detto che la prossima debba fare altrettanto. C’è del determinismo senza giustificazione, nell’assumerlo; e nessuno degli ottimisti ne sembra immune.

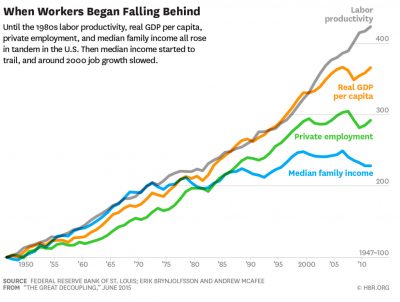

Anzi, per i lavoratori statunitensi il reddito medio è addirittura sceso del 10% tra il 1999 e il 2011 – il tutto mentre quello dell’1% più ricco è raddoppiato. Più bounty, nel gergo dei due studiosi, non significa più spread; a dire: l’era dell’abbondanza non è l’era dell’uguaglianza. Questo disallineamento tra Pil e produttività in crescita, da un lato, e redditi e prospettive lavorative in calo, dall’altro, ha determinato negli ultimi decenni quello che gli autori chiamano ‘The Great Decoupling’, il “grande disaccoppiamento”.

«Non avevamo mai visto niente di simile prima», ammette candidamente Brynjolfsson all’Harvard Business Review. Il messaggio è chiaro: non basta mettere più macchine nell’economia per garantire che la tecnologia arrechi benefici all’intero corpo sociale. Il successo dell’automazione non è automatico, non per tutti.